1

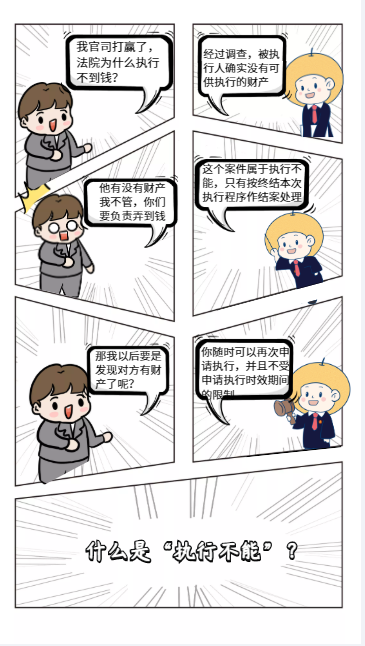

什么是“执行不能”

“执行不能”是指因被执行人丧失履行能力、无财产可供执行或不具备执行条件,经法院穷尽所有手段也无法执行到位的情形。这类案件不能得到执行不是人民法院执行不力,而是由于被执行人丧失清偿能力所致。

2

“执行不能”的案件有哪些

一类是法人债务。被执行企业债台高筑、濒临破产,甚至处于无人员、无财产、无办公场所状态,这些“僵尸企业”在执行中形成大量“僵尸案件”;

另一类是自然人债务。如一些交通事故、人身损害赔偿、刑事附带民事诉讼等案件,被执行人自始就财力有限,甚至“家徒四壁”,确无清偿能力。

3

遇到“执行不能”该怎么办

一是继续积极配合法院执行工作。如发现被执行人有可供执行的财产线索,随时可以与法院、法官联系,财产线索核实后,可以再次申请恢复执行,且不受申请执行时效期间的限制。

二是继续终本案件财产查控。执行法院在终结本次执行程序后的5年内,每六个月都会通过网络查控系统查询一次被执行人的财产,若有可供执行的财产,系统会反馈提醒执行法院。符合恢复执行的条件的,执行法院会依职权主动恢复执行。

4

“执行不能”怎么预防

1、做好财产保全措施。当事人在诉讼前、诉讼中向法院申请对对方的财产采取保全措施,以降低对方转移财产的风险。

2、主动提供被执行人的财产线索。对金额较小的案件,申请执行人要积极提供被执行人准确的地址和联系方式;对执行金额较大的案件除提供被执行人具体下落外,申请执行人更应当提供被执行人财产线索,以便法院迅速采取执行措施。

3、增强法律意识。在法律行为成立前,要充分考虑潜在的风险,通过担保、抵押等方式降低风险,减少执行不能出现的可能性。